それでwebでいろいろ検索していたら、「鎌倉街道上道」のいわゆる「本道」ではないけれど、上道の入間あたりから箱根ヶ崎~拝島~滝山(城)~御殿峠~藤沢へと抜けていく鎌倉街道の支道(いわゆる「滝山道?」)を見つけました。

この道は、これまた先日散策した「滝山古道」と箱根ヶ崎で合流するんですが、永禄12年(1569年)に武田信玄が関東に侵攻し小田原を攻めた際に通ったとも言われています。

この時、武田軍は甲府から韮崎、佐久を経て碓氷峠を越え、安中を通過して鉢形城を包囲。

そのまま鉢形城を牽制しながら南下し、拝島に陣を敷いて武田勝頼に滝山城を攻めさせたようです。

ということは、おそらく碓氷峠から鎌倉古道上道をつかって寄居方面に南下、入間あたりからこの「滝山道」道に沿って西にそれて、拝島に出たのではないかと想像したりして・・・?

そして武田軍は滝山城の二の丸まで攻め入ったものの、攻撃を1日で止め、2万の軍勢で、横山(八王子)→御殿峠→相原→橋本→座間と進み、相模川を渡って厚木→国府津→酒匂、そして本来の目的である小田原城へと向かったのでした。。。

わりとお手軽に行ける範囲内に、こんなメジャー級の武将がらみの遺構があるんだ!

と、見つけたとたんに行きたい気持ちがむくむく・・・

今回はこのルートのうち、特に鎌倉古道に特徴的な「掘割状遺構」がよく残っているという御殿峠と、武田勝頼が滝山城を攻めたときに陣をおいたといわれる「尾崎山(ひよどり山)」を中心に、諸般の事情により武田軍がたどったルートと逆に 相原→御殿峠→尾崎山→滝山城 と散策することにしたのでした。。。

朝、この古道巡りに賛同してくれたフォロワーのしみずさんと一緒にJR横浜線の相原駅を出発。

町田街道に平行した旧道めいた道を通り、幕末の豪農「青木家」の住宅前で写真をぱちぱち☆

・・・あれ?なんかワタシのカメラ、買ったばかりなのに調子が悪い・・・

撮れてはいるようではあったものの、なんか不吉な予感がして途中でカメラをやめてスマホに切り替えたんですが、よかった~!

案の定、帰ってから調べてみたらスマホに切り替える前にカメラで撮った写真が全部吹っ飛んでました 川Orz

「青木家」あたりもご紹介したいようないい風情だったんですけどね・・・

その辺は、同行したしみずさんのブログにおまかせすることにします(TT)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

さて、町田街道から国道16号線八王子バイパスの手前で左に曲がって北上し、かすみヶ丘住宅という住宅地の中のかなり急な坂道を登っていくのですが、この道が実はすでに鎌倉街道(古道)であったという。

住宅地の途中にあった案内図にもしっかり「鎌倉街道」の文字が・・・地元にもちゃんと認識されているってことで、なんかヨソ者ながらうれしいですね♪

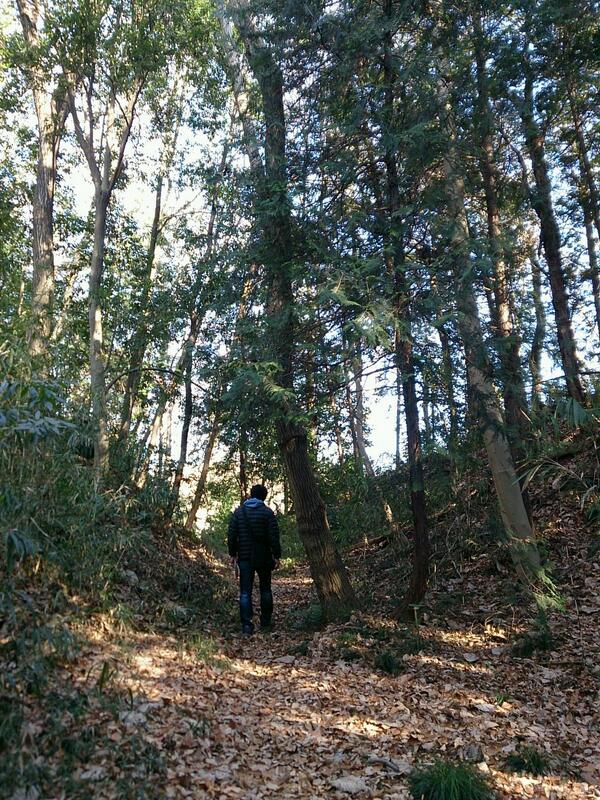

さて、坂を上りきり、尾根筋に出て住宅地を抜けると、いよいよ林の中に細い一本道!

古道らしき趣になってきます。

が、この一本道は本路ではなく脇に平行して走っている山道です。

本路はその左側の笹薮になっている窪み。この窪みの左側が土塁様になっているのがわかるでしょうか?

・・・いや、実際に散策した私たちも笹薮がすごくてよく視認できませんでした。

が、なんとか藪の薄くなっているところを見つけて降りてみると、こんな感じ。

おぉ~!しっかり堀溝状になってまっすぐ通ってる!

「鎌倉街道」はもともと古代から使われていた道をつなぎ合わせて、関東地方の武士団が鎌倉への道として発展させていったもので、それが戦国時代には城と城とを結ぶ軍事街道として防衛面や輸送面で強化されていったものだということです。

なので、玉川学園多賀譲治氏のサイトによると、特に鎌倉街道の主要道では道幅6m程度、道の両脇には高さ2mほどの土塁(または平地を掘り割る?)という規格があったようです。

この道も、道自体が埋もれているためその道幅の正確なところはわかりませんが、山道の方でも幅4~5m、本道の方は土塁(掘割)の上から反対側の上までの幅でヘタすると10mはありそうです。

掘溝状の道の両側は、若干土を彫り上げてあるかなと思われますが、あとは平坦な自然地形かもしくは平削地となっています。

この道幅なら馬2頭くらいは行きかうことができるかな・・・

武田軍2万の騎馬隊や足軽、荷駄の隊列がこの道を慌しく通り抜けていく様子が想像されます。

凄い!すごーい!!と叫びながらそのまままっすぐ2kmほど進んでいくと、突然堀溝道が塀にさえぎられてしまって、フツーの道になってしまった・・・?

道の左側には堀溝の壁様になって続いているんだけどな・・・と塀の向こうをのぞいてみると、そこに反対側の土塁が!

ちょっと!この塀いらないじゃない!

いや、土地の所有権の問題で塀ができちゃったのかもしれないけど、考えようによってはこの塀のおかげで土塁が守られているともいえるかも(笑)

とにかく、この場所でも両側が土塁様になった堀溝状の遺構が確認できたのでした。。。

そのまま、途中迷子になりかけながらも土塁様遺構を追いかけながら進んでいくと、こんどはまた道が2本、並行して走るようになりました。。。☆

写真、堀っぽく見えますが、堀ではありません(笑)

ここも幅の広い「本道」と狭めの「側道」で対になっているようです。

側道の方は後年、時代が下がってから本道に沿って作られた、という説もあるようです。

でもワタシ的には、本道が先にあるのならそこを広げるなり拡張したほうが輸送量など安易に稼げるような気がするんですがね~

どうして、何のために、2本平行して道がつくられたのか・・・ 謎なところです。

そして、2本のうち1本の道がだんだん薄れてきたな、と思ったら、道の両側がどんどん高くなってきました。

このあたりが地元で「殿丸」といわれているあたりです。

ちょっとしたお城の堀切だといわれてもわからないような、立派な掘割状です。

実際、このあたりには武蔵七党横山党の藍原孝遠の館があったので「御殿峠」の名がついたとの伝承があります。

あとで調べてみたら、旧相原村史に次のように載っていると小幡晋氏著の「多摩の古城址」にありました。

「横山武蔵権守時重の弟孝遠、藍原次郎太夫を称す。藍原の子孫は八・九代続き、分流して野部、山崎、鳴瀬を姓にす。館址は城下より旧道を登ること数町、清水寺の後方の山林なり。前方に相模平野を望み境川あり。後は山続きの丘陵なり。殿丸は東西二十三間(42m)、南北三十間(55m)その面積六百九十坪なり。」

だとすると、ここはその城郭遺構なのかもしれません。

しみずさんをスケールにすると両側の高さがよくわかります!

そして右手の高台の上は平坦地になっていて、城遺構とおぼしきものは見られませんでした・・・

しかし、この場所の少し先の左手は櫓台があったと言ってもおかしくないような形状☆

この場所に上ると、薄くなった土塁といってもいいような盛り上がりがあります。

写真ではわかりにくいですが、ちょうど街道が堀底道にあたっていて、道の行き来を押さえるにはぴったりの場所に思えます!

そして・・・びっくりしたのはこの後!

櫓台っぽい遺構地形を後にそのまま進むと、突然尾根は道路にぶちっ!と断ち切られます。

虎ローブに捕まりながら降りると、道路の反対側には結婚式場の日本閣が広がっています。

ここまでたどってきた尾根がかつて続いていたと思われるのは、この日本閣のちょうど駐車場あたり。

上ってみると、尾根がつながってたと思しきあたりに気になる土塁(?)が・・・

そのまま、駐車場の端っこにところどころ残ってる土塁様の盛り上がりを追っていくと、それは日本閣裏手の竹やぶの中に入って行き・・・

じゃじゃーん!

竹やぶの中に、見事な掘割状遺構!

しかも、掘割の土塁を乗り越えると、外側にも郭の遺構と言ってもよさげな、確実に人の手の入っている地形が・・・

先ほどの「多摩の古城址」にも「藍原城址の下にはウエーディングパレス日本閣の壮大な近代城郭が出現した~丘陵中腹の藍原居館の跡は、駐車場にするため原型を破壊してしまった。」とあるので、道路と日本閣に分断された尾根の上と、ここも含めて藍原孝遠の居館だったのかもしれません。

だとすると、館の中を鎌倉古道が貫いているようなわけで・・・

この館は古道を押さえる関所の役割も果たしていたのかもしれませんね。。。

この道があんまり見事なんで、そのまま行けるかな~☆ とそのまま行軍を続けたら・・・

実は、きれいな(?)道はここでおしまい。

本年お初のトンデモな藪こぎになっちゃいました(笑)

蔓だの茨だのに絡めとられながらなんとか斜面を滑り降りた先は、たぶん私有地のお庭。。。

コメンナサイ~!と心の中で謝りながら、こそこそと出てきたところは、現代の「街道」、国道16号線でした。

ここまでで、この日の前半の肯定である御殿峠の古道散策は一段落です。

ここから片倉城址に寄り道して、午後はいよいよ滝山攻めに突撃~☆